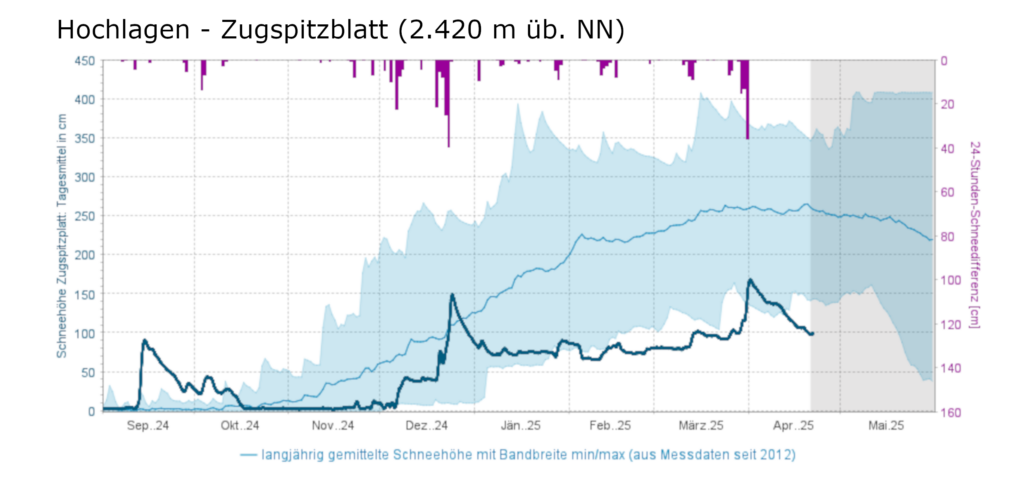

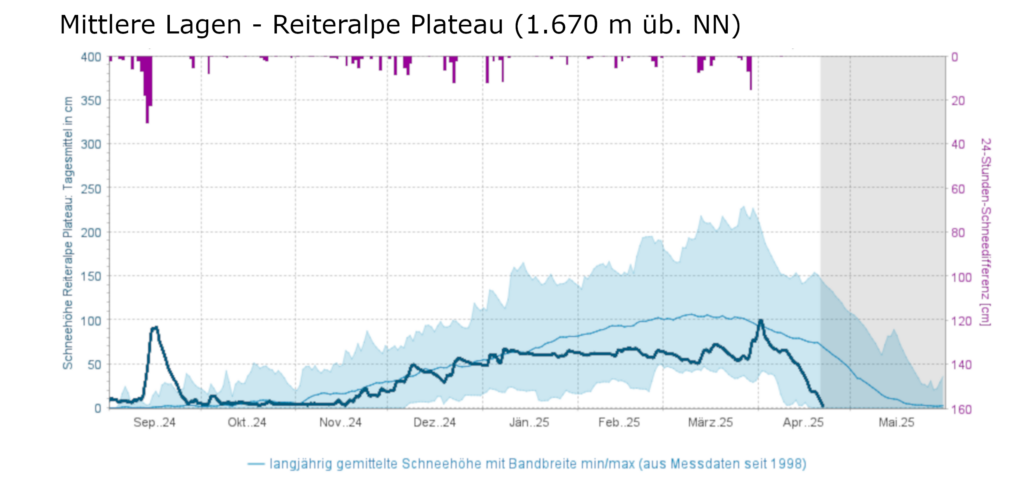

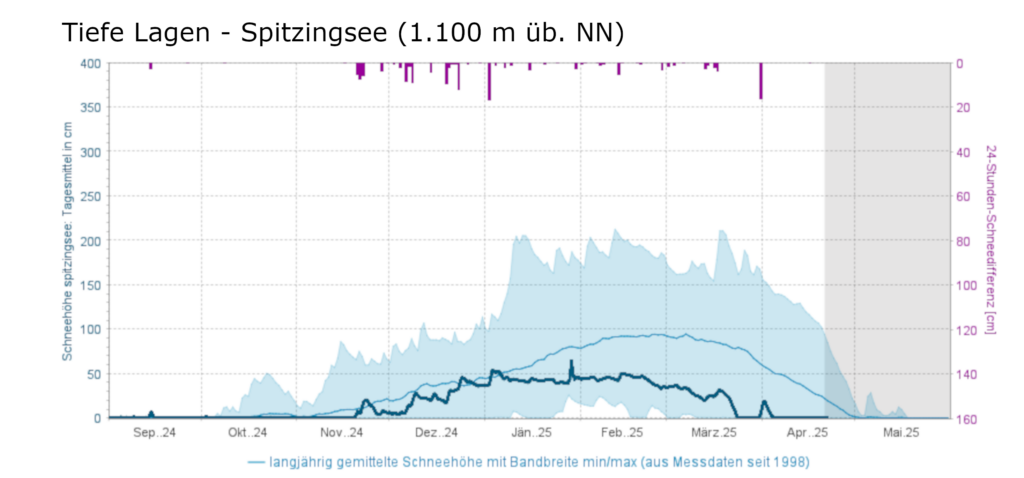

Die Wintersaison 2024/25 verlief insgesamt ruhig und war geprägt von milden Temperaturen, unterdurchschnittlichen Schneehöhen und wenigen größeren Lawinenereignissen. Trotz einzelner winterlicher Abschnitte dominierte insgesamt eine trockene und teils windige Witterung mit häufig überdurchschnittlichen Temperaturen, insbesondere in mittleren und tiefen Lagen. Infolge der Schneearmut beschränkte sich der Zeitraum, in dem Schulungen der Lawinenwarnzentrale im Schnee durchgeführt werden konnten, auf die Monate Januar und Februar. In den Hochlagen war die Schneelage zwar insgesamt besser als in den Tallagen, sie blieb jedoch auch dort mit wenigen Ausnahmen unter dem langjährigen Mittel. Ein Blick auf die Schneehöhendaten der Zugspitze verdeutlicht die Trockenheit: Statt der üblichen Schneehöhen, wurden dort in den Monaten Januar bis Februar zeitweise weniger als 100 cm erfasst (siehe Abbildung 1). Ein deutliches Zeichen für den außergewöhnlich schneearmen Charakter dieser Wintersaison. Besonders auffällig war die ungleichmäßige Schneeverteilung infolge ausgeprägter Windverfrachtungen.

Bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel einem markanten Kälteeinbruch Mitte November war der Winter geprägt von positiven Temperaturanomalien. Auf dem Zugspitzplatt wurden über die gesamte Saison nur einmal Temperaturen unter -15 °C gemessen; zu Weihnachten hingegen lagen die Höchstwerte dort sogar bei +2 °C.

Das Altschnee- sowie Triebschneeproblem standen im Vordergrund, während sich großflächige Gleitschneeaktivität in dieser Saison nur untergeordnet zeigte. Der Schneedeckenaufbau war über weite Strecken stabil. Der Lawinenwarnzentrale wurden vier Lawinenabgänge mit Personenbeteiligung gemeldet, glücklicherweise ohne Todesfolge. Weg- und Straßensperrungen waren lokal begrenzt und betrafen primär das Allgäu.

Lawinengefahr im Winter 2024/2025

Ein Paukenschlag im September – früher Wintereinbruch durch 5b-Wetterlage

Schon der Spätsommer zeigte, was möglich ist: Mitte September sorgte eine ausgeprägte 5b-Wetterlage für massiven Neuschneezuwachs in den Nordalpen. In den Berchtesgadener Alpen fielen innerhalb von 72 Stunden stellenweise über 100 cm Neuschnee. Eine Nassschneelawine erreichte sogar die Toni-Lenz-Hütte und richtete kleinere Schäden an. Personen waren nicht betroffen. Dennoch war das kein nachhaltiger Start in den Winter, denn ein milder Oktober ließ die Schneedecke rasch wieder verschwinden.

November – erstes Aufleben des Winters

Während die tieferen Lagen schneearm blieben, konnte sich in den höheren Lagen der Schnee akkumulieren. Mit dem Durchzug des Sturmtiefs Renate am 22. November begleitet von Polarluft aus westlicher Richtung stellte sich in den Allgäuer Alpen erneut Winterwetter ein: Es fielen lokal mehr als 50 cm Neuschnee, was zu deutlichen, wenn auch kurzzeitigen, winterlichen Verhältnissen führte.

Dezember – viel Bewegung, wenig Schnee

Anfang Dezember setzte sich eine mäandrierende Westwetterlage durch, die unbeständiges Wetter mit sich brachte. In den höheren Bergregionen herrschten zeitweise winterliche Bedingungen, während es in den tieferen Lagen an Schnee mangelte. Der erste Lawinenlagebericht wurde am 7. Dezember veröffentlicht. Oberhalb von 1800 m war der Triebschnee in kammnahen, windabgewandten Bereichen ebenso in eingewehten Rinnen und Mulden besonders störanfällig. Skitouren waren aufgrund der geringen Schneemengen nur eingeschränkt möglich. Am 26. Dezember wurden in Reit im Winkl (östliche Chiemgauer Alpen) mit -14,1 °C sehr niedrige Temperaturen gemessen. Kurz vor Weihnachten brachte eine Nordwestwetterlage in den östlichen Mittelgebirgen und am Alpenrand leichten Schneefall, was vielerorts weiße Weihnachten ermöglichte. Ein nachfolgendes Hochdruckgebiet brachte milde Höhenluft und führte zu einer ausgeprägten Inversionswetterlage, bei der in mittleren Lagen Temperaturen über 10 °C erreicht wurden.

Januar – Triebschneeproblematik und Schneebrettgefahr

Zu Monatsbeginn brachte Hoch Beate ideales Winterwetter: sonnig, aber kalt. Der Schneedeckenaufbau blieb jedoch kritisch. In den Hochlagen fiel Neuschnee auf eine ungünstige Altschneeoberfläche. Dieser wurde vom Wind verfrachtet und bildete besonders in nordexponierten, schattigen Lagen gefährliche Triebschneepakete. Die Lawinenlage verschärfte sich zeitweise. Ein erneuter Wetterwechsel durch das Sturmtief Ivo brachte ab dem 26. Januar feuchte Luftmassen heran, was zu ergiebigen Schneefällen führte (bis zu 70 cm in Hochlagen). Begleitet von stürmischem Südwestwind ist das ein klassisches Setup für störanfälligen Triebschnee. Besonders in der letzten Januarwoche dominierte das Triebschneeproblem, zusätzlich war zeitweise Gleitschnee und Nassschnee zu beachten.

Februar – viel Sonne, wenig Schnee

Im Februar bestätigte sich der Saisontrend: In Hochlagen hielten sich Altschnee- und Triebschneeprobleme. Die Lawinengefahr blieb jedoch meist gering bis mäßig. Nur Mitte Februar sorgten Wind und etwa 30 cm Neuschnee oberhalb der Waldgrenze für eine leichte Zunahme der Gefahrensituation. Gegen Monatsende war die Schneedecke vielerorts durchfeuchtet, aber vor allem an südseitigen Hängen weitgehend stabil. Mit 182,7 Sonnenstunden lag die Sonnenscheindauer im betrachteten Zeitraum deutlich über dem langjährigen Mittel von 132,1 Stunden – ein Plus von über 50 Stunden.

März – Frühe Frühjahrsverhältnisse, wechselhafte Schneedecke

Bereits zu Monatsbeginn setzten sich frühlingshafte Bedingungen durch. Sonnseitig aperten die Hänge bis in hohe Lagen aus. In den Morgenstunden war die Schneedecke dort oft tragfähig, aber hart. Die Absturzgefahr auf glatten, verharschten Flächen war entsprechend groß. In Hochlagen blieb das Triebschneeproblem zunächst bestehen: mit der Windverfrachtung bildete sich eine störanfällige Schneedecke.

Am 13. März führte eine kurze Niederschlagsphase mit etwas Neuschnee und Wind vor allem in hochalpinen Bereichen zu frischem Triebschnee. Drei Tage später fielen lokal bis zu 50 cm Neuschnee auf eine tragfähige Altschneedecke. Spontane Lockerschneelawinen waren in steilem Gelände zu beobachten.

In der dritten Märzwoche wurden Wechten zunehmend instabiler. Ab dem 23. März hat der Regen die Schneedecke bis in mittlere Lagen stark durchfeuchtet. Der Neuschnee vom 29. bis 31. März (bis zu 30 cm) fiel auf eine lückige oder verharschte Altschneedecke und wurde bei zunehmend westlichem Wind umfangreich verfrachtet. Die Lawinengefahr stieg verbreitet auf erheblich, Gefahrenstufe 3, an.

April – Winterlicher Auftakt, dann nassschneegeprägt

Ein kurzer Wintereinbruch zu Monatswechsel brachte in höheren Lagen bis zu 40 cm Neuschnee, der von Wind aus Nordwest begleitet wurde. Stellenweise haben sich frische Triebschneepakete oberhalb der Waldgrenze gebildet. Am 2. April folgte der erste sonnige Tag, an dem sich spontane Lockerschneelawinen lösten. In der Folge setzte sich frühjahrstypisches Wetter durch. Die Schneedecke wurde zunehmend feucht und konnte sich setzen. Sie war kompakt und tragfähig, bevor es ab dem 11. April deutlich milder und nasser wurde. Nassschneelawinen dominierten nun das Bild (siehe Abbildung 4). Typische Frühjahrsbedingungen mit tageszeitlichem Anstieg der Lawinengefahr erforderten gutes Tourenmanagement – früher Aufbruch und rechtzeitige Rückkehr reduzieren das Risiko.

Aufgrund der geringen Schneehöhe wurde am 24. April der letzte Lawinenlagebericht der Saison verfasst, mit Gültigkeit bis zum 27. April. Sollte sich jedoch eine neue, angespannte Lawinensituation entwickeln, erfolgt eine entsprechende Lagebeurteilung auf der Webseite des Lawinenwarndienstes Bayern.

Bayerischer Lawinenwarndienst im Winter 2024/2025

Im diesjährigen Winter waren nur geringmächtige Schneehöhen in tiefen und mittleren Lagen zu verzeichnen, wodurch die Beurteilung der Lawinenlage für Straßen, Pisten und Winterwanderwegen für die Lawinenkommissionen weitgehend unproblematisch war. Ein paar Ausnahmen bestätigen die Regel: Der kurze, starke Wintereinbruch im September hatte zur Folge, dass sich gebietsweise nasse Lockerschneelawinen von selbst lösten. Wanderwege, Forststraßen und auch vermeintlich lawinensichere Bereiche waren betroffen (siehe Artikel: Wintereinbruch in den Bayerischen Alpen ). Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer Bereitschaft der Lawinenkommission für die Beurteilung der lokalen Lawinengefahr auch im frühen Herbst und im Frühjahr.

Wir danken den ehrenamtlichen Lawinenkommissionsmitgliedern, Beobachterinnen und Beobachtern im Bayerischen Lawinenwarndienst für ihre Einsatzbereitschaft, die einen unersetzbaren Beitrag leisten, um die Bevölkerung vor Lawinenunglücken zu schützen.

Impressionen Winter 2024/2025: